出会い encounterから

大森裕美子(人と作品)との出会いは、遭遇とか邂逅といった少し仰々しい言葉の方がふさわしいほどに鮮烈な想出。あの頃は(80年代も末)まだ日課のように、東京のギャラリー巡りに精出ししていた.ナンデソレホドマデニ?それが、不自然ではなく日常に組みこまれていたからさ。マンネリニナラナイカ?しょっちゅうとは言わないが、時に期待をはるかに上回る(或いは裏切る)作品に出会う体験が、まだ絶無ではない時代だったからね。作家、画廊、観客の基礎体温もまだかなり高かったし、とにかく歩くことが愉しかった。そんなある日、ギャラリー現に、例によって足を踏み入れたぼくは、いつもと恐ろしく違う場の空気に、一瞬くらっと身体が揺れた。厳粛というのではないが、どこかキリッと実を引き締める無数の信号。硬質ではあるが、ほんのりとした暖かさを内包、心地よく不思議な気が空間を浸している。大森裕美子の1989年初個展「展翅考」の会場だった。彼女は日常生活の中で、何の役にもたたないが、しかし気になる(ウツクシイ)モノに出会う(encounter)と、それをただちに拾い(collect)、ある時期を経て気持ちが発酵すると、自作箱に収め(specimen・まるで蝶の羽を広げ、標本化するように)、更にそれを確認するためドローイング化し、各段階の日付けとサイン(confirm sign)して作品制作完了。と、かくと一連の流れ作業だが、実はそんなにルーティン化されたものでない(と思う)、その証拠に上述各段階は、それぞれ数年の間隔をおくのが通例なのだから。しかも作品(箱とドローイング)は膨大な数。それが空間に占める集積と、費やされた途方もない時間との相乗効果で、個展会場が異例ともいえる不思議な気に満たされて陶然となったのも当然だった。

作品制作のプロセスのスゴサに見合うように、結果としての展示物の、一分の隙もない精密、端正、巧緻な技巧のサエがもたらす昇華された美にも、全身が酔った。現代美術漬けのスレッカラシは、ここで完全に活を入れられた。美の真実在を追求する姿勢の(ある一つのまっとうな)ありかたを目の前にして、心が熱く燃えたのである。作家本人と会って好印象はさらに強まった。こういう仕事をやる人にありがちな偏執狂的なコワイ?気配はまるでなく、実におおらかで、暖くほのぼのとたゆたうような__要するにとても「良い感じの人」しかも「美しい人」だったのだから。初個展の初々しさはあっても、気負いのまったく感じられない。自信がもたらすものにちがいない。しかし、そのなかに、たおやかな「強い人」の内面像を発見するのに時間はかからなかった。この人の呼吸となら同調できると思った。彼女にとって<モノに出会うことは、息苦しくなるような感覚>。展翅(記録)し、ドローイングをかき、textをつける過程で、呼吸を回復し、やがて深呼吸して安息に達することができる。だから<モノは定規のような役割を果たし 私の呼吸を助けてくれる>。なんでもないちいさな珊瑚のかけらや小石が、ギャラリーで宝石のように見えたのはそのせいにちがいない。

1995年初頭、大森裕美子からすばらしいアートの贈物が郵送されてきた。毎月制作された<text>シリーズ資料を一年間数十人に送付するプロジェクト。快挙である。いわゆるメールアートとは異なり、作る人、見る人の関係(距離)を一挙に濃密に縮め、受け手を触発(挑発)し、彼女の創造に参加することを要請している。すくなくともぼくは、そう理解したので、自分なりにレスポンスを、その都度返すことにした。彼女が内面を(詩的に昇華しているとはいえ)さらけだす以上、こちらもそれに応答しなければ、と毎日の日記(ほとんど日常と化したアートにまつわる)で該当する部分をコピーして郵送。少しはアート作品の完成に貢献できたか?創造にどんなかたちにせよ、参画 participate することは、創造するだに恐ろしくも快挙である。アート作品との距離___妖精との距離は近いほどいい。作家の感触を追体験するには、そうっと両手に捧げて作品と同化できる状況 situationがほしい。美術館や画廊では、まず望めないことだ。大森裕美子の日常生活から発して、受け手の日常生活にジカに届く、郵送プロジェクト(妖精の便り)はありがたみの極み。しかし作家の負担の重さを想像すると、そこに安住する自分を何とかしなければとの思いがつのる。

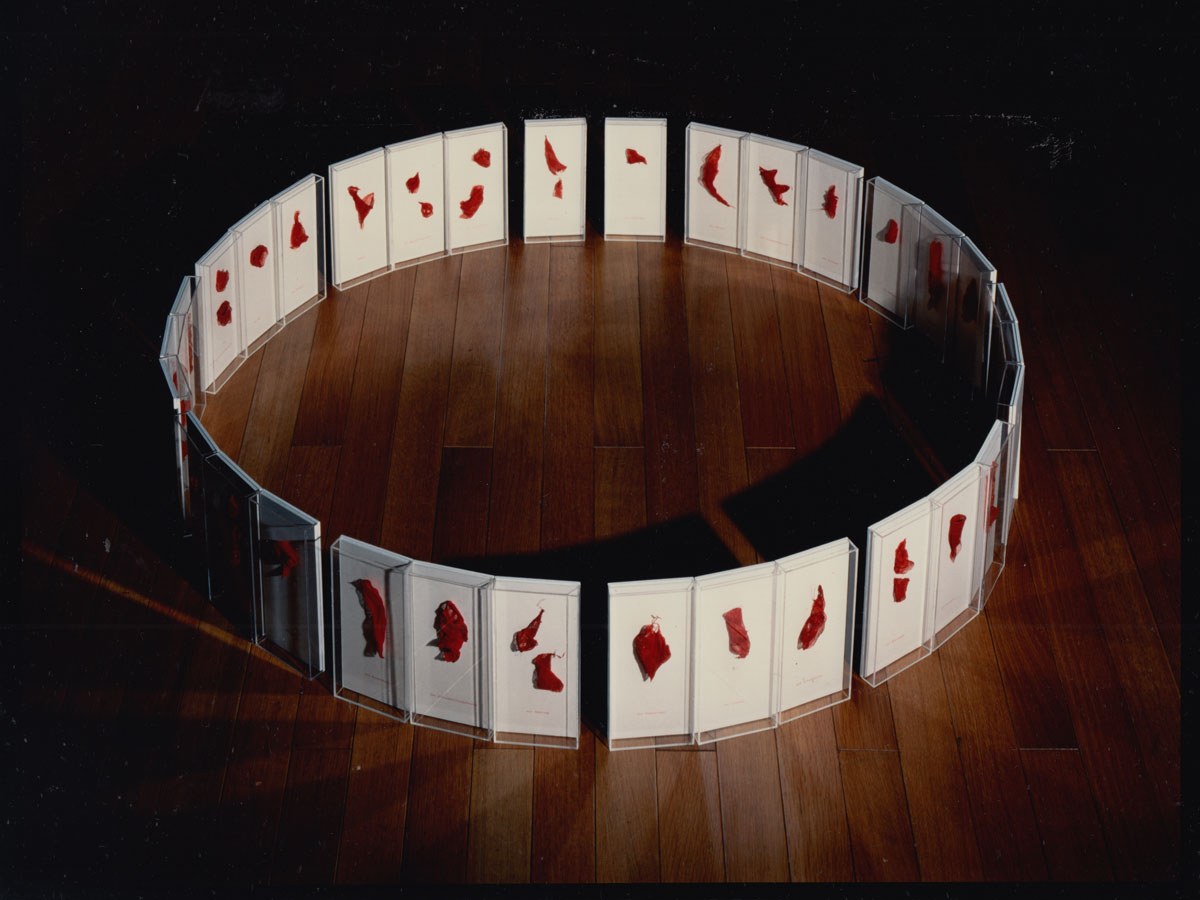

1997年5月のマカギャラリーコンサートは、全世界に飛散したバッハの遺伝子を受継いだとしか思えない、鈴木雅明チェンバロによる「ゴルトベルク変奏曲」だった。バッハの日常から出発して、数々の階梯を螺旋的に上昇し、最後にまた日常に帰還する、この傑作に対応する美術作品として、すぐに大森裕美子の「小さな作品シリーズ」(寒冷紗にマーキュロクロームを浸みこませオブジェと化す指先の魔術・先にギャラリー現の個展で接し、新境地に喜ばしい驚きを味わった)が頭に浮かんだ。「ケースに入れられた、赤く小さい寒冷紗のかたまりが、3個づつひと組みで、ケイ60個壁に整然とかけられている。とても知的かつ数学的秩序の大枠が与えられているので、個々の作品にこめられた濃い情動が、たくみにコントロールされている。これらすべては、作家の<ささやかな時間>という日常性の結晶にほかならないが、一つ一つがまるで生命現象のように多様なので、この壁に沿って歩くと、その移り変わり点滅が、にわかに個人性を脱却して普遍の相貌を帯びてくる。それは極めて上質な音楽体験と似ていて、言わせて頂ければバッハのゴルトベルク協奏曲とそくりだ。」(コンサートプログラムより抜粋)以上の思いから(作家の絶大なご協力を得て)大森裕美子ミニ個展ともいうべき、なんとも愛すべく美しい一隅が当日出現した。曲にちなんだ3個10群構成+アリア2個という展示は、まさに演奏とピッタリで、会場は多いに盛り上がったのである。なお地下1階には石膏とゴムによる新作、そして地下二階バーカウンターにはマーキュロの赤色をしたファイル二冊を展示した。ファイルは作家のこれまでの全作品ドキュメントであると同時に、これ自体「作品」であるという二重構造。「生活即アート」という生き方の集大成であり、多くの人が手にとって魅入られていた。演奏の鈴木雅明は、後日同曲を録音、キングレコードからCD発売するに際して、大森裕美子の会場作品を、カバーデザインに使うよう強く要望し実現した。(kicc224.1997年)演奏する鍵盤上の手のさざなみと、赤いかたちを紡ぎ出す手先の精妙極まる動きが、完全に触角と化す演奏空間で同調した、あの記憶の貴重な再現である。

最愛の一人息子記詩クンに初めてあったのはいつだったか。写真(長い髪、赤リボン)のかわいい印象から「増井さん、ホントに女の子とおもっていたんですかあ」と母親にあきれられるまでそう思いこんでいた。いつだったか親子でマカギャラリーに姿を現した時、まだ幼い記詩クンが勝手自在にヒモを張りめぐらせ、それが見事な空間構成になっているのに、さすが親のDNAを受継いで、とびっくりした記憶が未だに鮮明だ。大森裕美子にとって、息子との生活、成長に伴う水位の上昇が、そのままアートであり作品の結果そのものに繋がることが、ごく自然なこと。記詩クンの作品とは地続き、自己の庭園を守る共同庭師と思っているから、個展開催にあたって、精神的にはもちろん物的にもコラボレイトすることは辞さない。ところが、これに対しあるジャーナリストからイチャモンが。曰く子どもの絵はやはり子どもの絵。芸術とは無縁である。___アートの「おんなこども化」には異議を唱えたい>と。かなり昔のことだけど怒るより前に呆れてしまった。彼女の「生活=アート」芸術がまったく判っていない。まあアートを生活の手段とする職業美術家の姿勢を、率直に代弁していて、美術品市場だけを念頭におくならその気持、多少判らないでもない。しかし美の真実在を追求したい人間性の根幹とは、およそ無縁な発想、デリカシーに欠けた言葉であった。

饒舌に画論をいい募ることで有名な美術家が、昔あるシンポジウムで<現代の職業美術家は個としての受け手の顔など一切見ないで、ただ市場相手に作品の見込み生産を続ければいい)べきだ)>と(自嘲ではなく)真顔で発言していたが、それは正に今現在、時流としての「マーケティング美術」指向と直結する。そしてこの浅薄なトレンドが、大森裕美子の生き方(アート)と対極にあるからこそ、今また先のカン違った評論を思いださざるをえないのである。確かに何時の時代でも、彼女のような生き方と作品を高く評価する人々は、至福のマイノリティーに止まるかもしれない。しかしそれこそスタンダールが望みを託したHAPPY FEWとしての光栄だろう。

<Material Glance_物質のまなざし>この言葉を柱とする姿勢は、始終一貫している。この言葉からすぐ、モノから見つめられモノを見つめかえす、視線の濃密なやりとりが想像されるが、同時に作品と受け手の関係も全く同じであることに思いいたる。モノから発して大森裕美子の回路を通じ、受け手に向かうまなざし(信号)はとてもピュアで繊細だから、こちらの受信感度が弱かったり、アンテナが逸れていたりすると受け損なうおそれがある。彼女の作品を享受したまなざしを返すには、それなりの心構えと、絶えざる訓練が必要だ。

Ref,<物質に対する礼節><物質はきれい なによりも/精神のカタチよりも ずっと ずっと ずっと>……….<小さな傷口_Das Wundeの中に世界のすべてがある>という世界認識は、ぼくをたじろがせつつも、広大無辺の宇宙にむけ開放するキッカケを与える。彼女にとって、傷口は<庭>、そこで<私は小さな庭を所有する庭師になり/静かな熱狂を育てる>のだ。そして…いつしかちいさなwunde傷口は世界を浄化するwunder奇跡を産む。

<膨らみ続ける庭園の鍵穴には物質という粒子が充満している>それ故<鍵穴は唯一の傷口>という想念から「ソフトキーホール」シリーズが世に出た。そこには物質化した観念の粒子が充満している、とぼくの受信装置は聴き取る。その厖大な質量をどうやって測定したらいいだろう。「柔らかい鍵」という、ゴムにマーキュロクロームを塗った、不思議な宇宙船のような物体を、身のまわりに適切に配置して、いつ突発するかわからない宇宙への旅立ちに備えよう。そんな測定の仕方……

大森裕美子の詩的言語は、モノとのまなざしの交歓から、自然と内発するさまが視てとれる。決して言葉単独のつくりごとでない。「詩人」の肩書きを持つ多くの人より、遥かに言葉の奥行きが深く、耳をすませば、そこに切実きわまるニュアンスの豊かさを聴きとることができるのだ。モノ+言語芸術の結実。この完成度の高さには比類がない。

2004年9月 増井常吉(MACA GALLERY)